みなさん こんにちは。

みなさん こんにちは。

今日は百年芸能祭実行委員会を代表して、この場に来ました。

まず、少しだけ、百年芸能祭について説明します。

百年芸能祭とは、関東大震災から百年となる昨年、2023年に立ちあげられたもので、目指しているのは、これまでの百年間、近代化の陰で理不尽にも消されていったすべての命を鎮魂すること、

これまでとは違う新しい百年をこの世に呼び出すこと、

そのための祀り/祭りの「場」を開くことです。

そして、今日のこの場もまた、そのような祀り/祭りの場なのだと思っています。

私は横浜出身の在日コリアン三世です。百年前、横浜でも、関東大震災直後から朝鮮人狩りが始まっています。そのとき、横浜では、「物言って返事をしない者は朝鮮人とみなして殺してよい」という警察からのお達しがありました。

つまり、「物言って返事をしない者は殺してもよい」と権力が言ったのだと。大衆はその言葉どおりに、返事をしない者を殺したのだと。

そうなれば、このとき殺されたのは、当然に朝鮮人だけではありません。中国人、琉球人、標準語を話さない人、どこか普通ではないと判断された人、声を発することができない人、国家権力に疎まれた人、

ひと言で言えば、近代国家の規格に合わない人々が殺されました。

それから百年、誰かの利益のために命が効率性で計られ、数量化され、分断され、使い捨てられる時代が延々と続いてきました。

ナショナリズム、植民地主義、新自由主義のはびこる世界というのは、ほとんどすべての命にとって、なんと過酷な世界であることか。

言うまでもなく、津久井やまゆり園で起きたことは、この無惨な世界の縮図です。

この世界にあっては、殺されない側で生きるということは、殺す側で生きるということでもあります。

私たちは、こんな世界に安住していて、いいのか?

生きとし生けるすべての命が尊ばれて、つながりあって、生きてゆく世界を、どうやって呼び出そうか。

国家の歴史のように組織化された記憶ではなく、

名もなき人々の“非公式の記憶”を継承せよと語ったのは、

パレスチナ出身の闘う知識人、エドワード・サイードでした。

取るに足らないとされた人々の、命の記憶をこそ語り伝えること、

取るに足らないとされた人々ひとりひとりの名前を呼びつづけること、

与えられた記憶、与えられた物語の中で、与えられた歌をうたい、与えられたリズムで踊るのを拒むこと。

はじまりは、そこからでしょう。

人々よ、忘れるな、自分の声で歌え!

人々よ、殺すな、自分のリズムで躍れ!

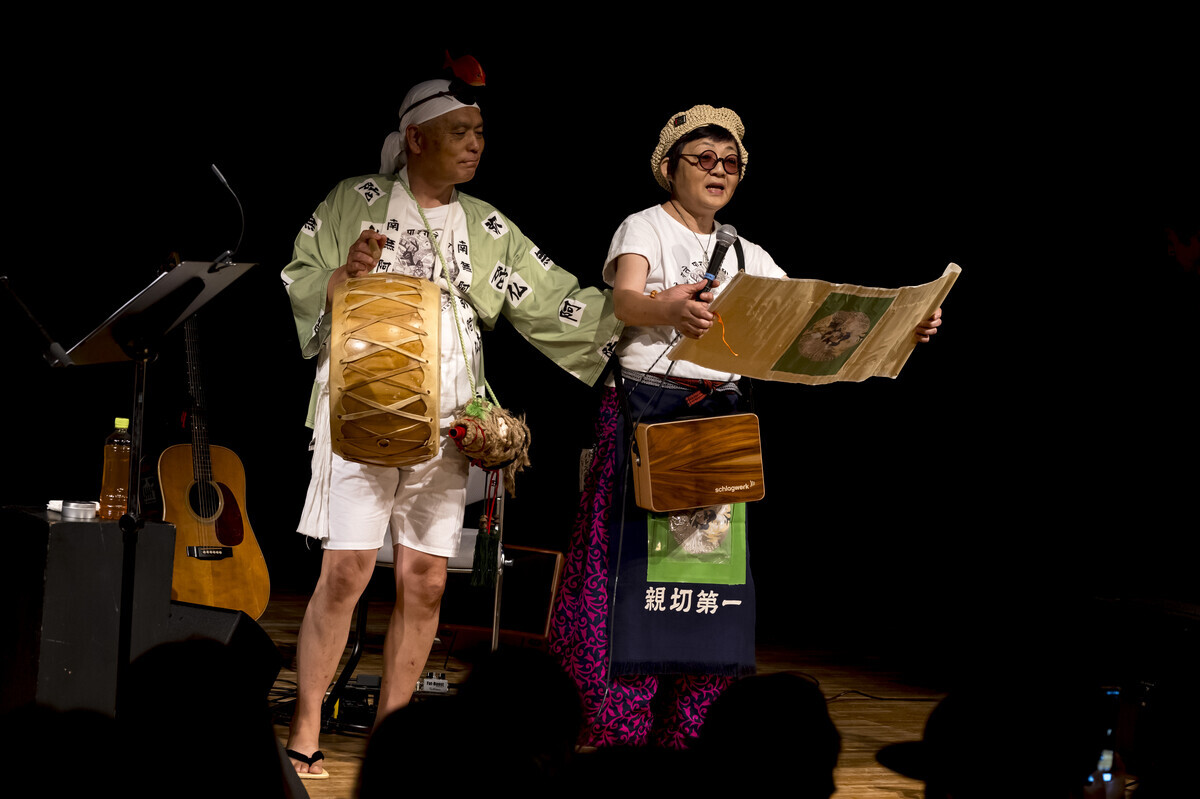

【追悼アクション 風景】

クション風景】

梅田でDie-in(ダイ‐イン) 見あげた空