「無数の安寿、あるいは声のアナキズム」

前置き1 私の国籍

昔、自分のことを在日・韓国人と思ってました。物心ついた時から、自分は韓国人であると。(日本国籍でも、北朝鮮籍でもないという意味で)

ところが、最近になって、韓国から取ってきてわが家の古い戸籍と、永住権についての証明書を突き合わせてみれば、私は、どうやら、1968年頃に韓国人になり、協定永住権を取ったらしい。

それ以前は、無国籍。

しかも、これは私にだけ起こった特別な出来事ではありません。

さかのぼれば、植民地時代はいやでも「日本国民」、戦後すぐ1947年からは、明治憲法下最後の天皇最後の勅令によって、「日本国籍を持つ外国人」とされ、「外国人」として管理の対象になるという、十分にご都合主義のくくられ方をしていたのが、

1952年、ついに、法務府民事局長通達によって、植民地朝鮮の出身者で内地の戸籍に入っていなかった者(朝鮮戸籍に入っていた者)は、一瞬にして、無国籍者になりました。

外国人登録証に記された「朝鮮」籍とは、つまり「無国」籍ということです。

これを植民地の民だけの問題と思っている向きも多いのですが、朝鮮人と結婚して、朝鮮戸籍に入っていた日本人女性も、このとき切り捨てられて無国籍になります。つまり国家が国民を仕分けする際、血とか人種とかは実のところそう重要ではない。日本人なら日本国に守られるというのは幻想です。

で、大事なのは、ここ。

1947年5月に新憲法施行直前の最後の勅令によって、日本国内の朝鮮人が「外国人」として管理されることになったとき、朝鮮にはまだ国家がなかった。そこには米軍とソ連軍によって管理されている「解放空間」が朝鮮半島にあったのみ。

そして、ハッと気づいたこと。

人間のほうが先で、国家があとからできたのだということ。

なのに、人間が国家を選ぶのではなく、国家が人間を選ぶんですね。

あとからできた国家が国民の枠に人間を押しこめる。

「韓国」(1948年成立)に国民登録した者だけが、日本の永住権(協定永住)を与えられることになったのは、日韓基本条約が結ばれ、日韓の国交が成立した1965年のことです。これは、無国籍朝鮮人に、ほとんど、政治的経済的に「韓国籍」を強いるような形で働きます。

それを強いたのは、米国という傘です。極東で日本と韓国をおおって(のみこんで)、戦争ビジネスを繰り広げる、血なまぐさい「傘」です。これを「軍事的資本主義」ともいう。

「資本は、頭から爪先まで、毛穴という毛穴から血と汚物をしたたらせながら生まれてくるのである」(マルクス)

もうひとつの気づき。

国民とは、兵士である、労働者である、消費者である。国家とはそのような意味での国民を使い捨てる仕組みであり、最強の暴力装置を備えた企業であるということ。

生きとし生けるすべてのものにとって、この世界は、どこかの国家の国民でなければ、まことに生きがたい世界です、

どこかの国家の国民であっても、そう生きやすくはない世界でもあります、

世界が国家と国民と非=国民とで埋め尽くされたのは、たかだかここ百五十年ほどの間の出来事です、

この百五十年、せめて国民であるほかには生き延びる道がないかのように、

国民でなければ何をされても仕方がないかのように、

すべての理不尽は国家に従わないことから降りかかってくるかのように、

深く強くしつこく刷り込まれてきたこの息の詰まる時空間に、

いったいいつまで呪縛されていればいいんでしょうか、

まともな生き物はこんな息詰まる空間にいつまでもいてはいけないでしょう。 (『現代説経集』「狂っちまえよと影が言う」より)

韓国対日本とか、北朝鮮対日本とか、国家対国家ではない、民族対民族でもない。二項対立、二元論を越えて、この近代国家/理不尽な暴力的企業体から「逃走」すること。

異なる地平、異なる共同性へと身を移していくこと。

与えられた「解放空間」ではなく、みずから切り拓く「解放空間」に立つこと。

その手がかりを「声」に求めること。

これが、今の私の現在地。 ま、そういうわけで、

国籍? くそくらえ!

ナショナルアイデンティティ? くそくらえ!

さて、日本近代において、明治を境に、いったい何が起きたのか、

それを「声」に耳傾けて考えます。

前置き2

声が開く場/共同性について。 声の記憶と、文字の記憶はどう違うのか?

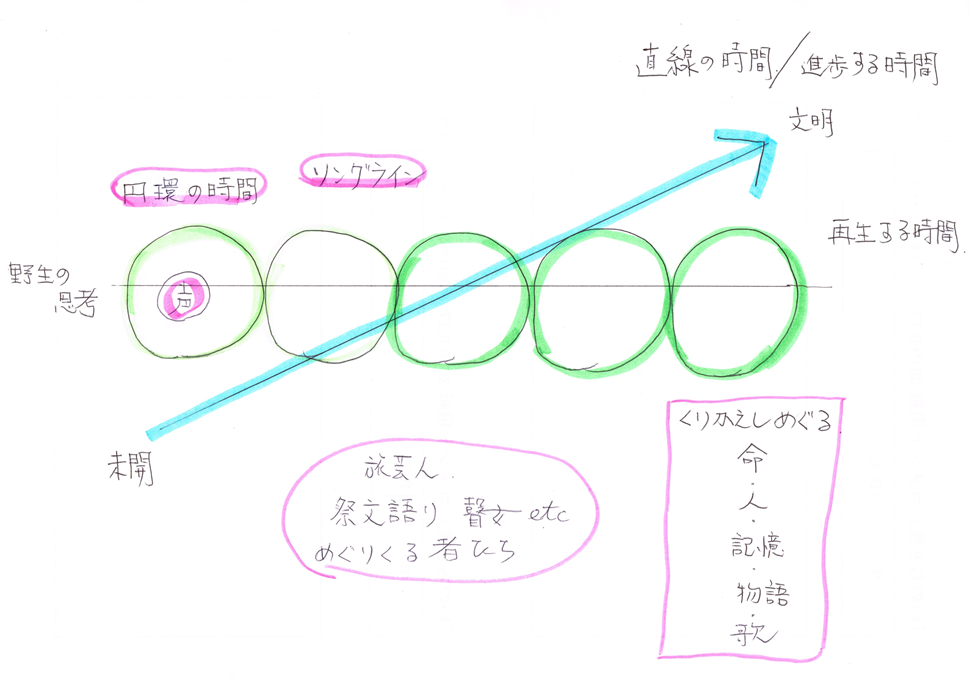

直線の時間と、円環の時間では、記憶のありよう、歴史のありようは当然に異なるはずである。

円環の時間のなかの「場」、そこに宿る物語を考えるとき、入会地の共同性を念頭に置いておく。(物語は誰のものなのか? という問いに接続)

ソングライン 円環する時間 くりかえし再生する物語 物語は場に宿る

記憶は場に宿る ということをつらつらと。 この話はアニミズムへと接続する。

(この部分は簡単なメモ)

-------------------------------------------------------------------------------------

<時間にまつわるざっくりしたイメージ>

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

さて、本題

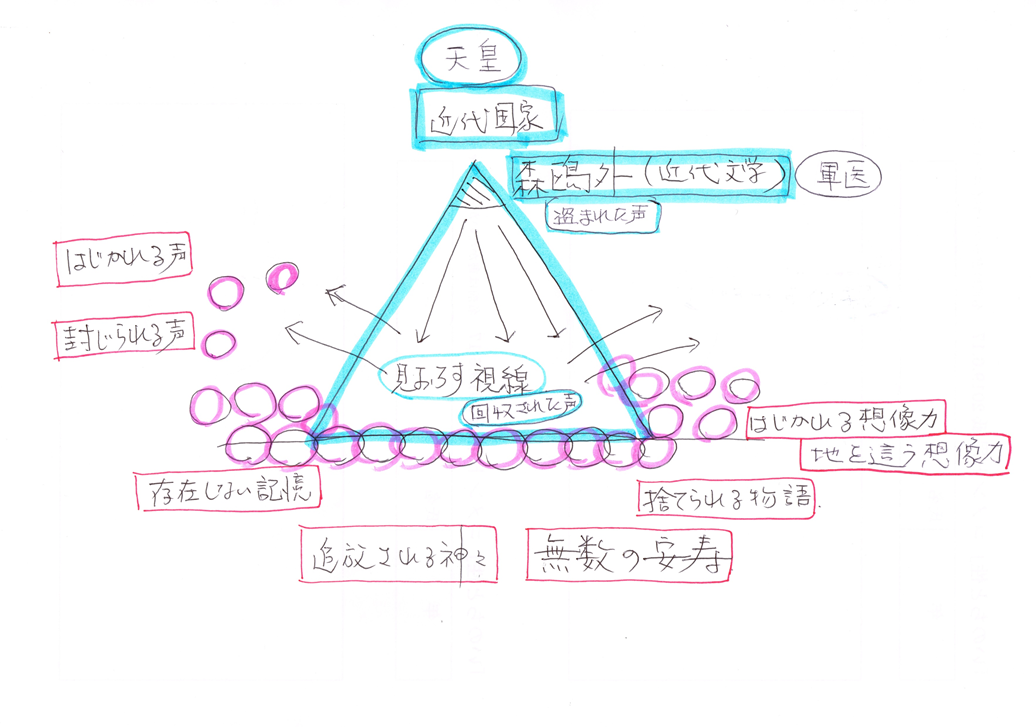

鴎外による「声」殺し

説経のなかでひときわ有名なのが「山椒太夫」です、

近世までは誰もが知る「山椒太夫」でした、

今、「山椒太夫」の物語を知る人はわずかです、しかしそれはおそらく森鴎外版「山椒大夫」です。

明治の世1915年(大正4)に森鴎外が近代小説「山椒大夫」として書き直し、

昭和の戦後の時代、1954年に溝口健二がそれを映画化して、さらに1961年に東映動画が映画にする、おそらくそれゆえに、昭和の人間にはなじみの物語として生き残ったのでしょう。

しかし、説経「山椒太夫」は、鴎外の近代版「山椒大夫」とは天と地ほども違う。

まず、鴎外の安寿は入水自殺をするし、(それを鴎外は、読者は察せよとばかりに、ほのめかすだけです)、出世した厨子王は民主的な権力者となり、残虐な山椒大夫一族は改心して奴隷解放し、民主的な世が到来して、人々はみな幸せになる。

しかし、まったく冗談じゃない、こんな風に、説経を啓蒙的な美談に書き換えてしまうなんて。

説経では、安寿が大変酷い殺され方をします。

出世した厨子王は、山椒太夫の首を竹ののこぎりで106回を挽かせて、落としてます。

「一引き引きては千僧供養、二引き引いては万僧供養」

と、掛け声をかけて引き落とす。

そして、安寿と厨子王を助けたお地蔵さんの霊験が語られる。

この物語が、遊行の徒の、旅する語りによって、各地には運ばれ、土地土地の風土のなかでさまざまに語りかえられてゆく。物語の主人公たちも、語り手とともに、さまざまに旅をする。さまざまな風土に生きる。

実に面白いもので、かつて「声」によって語られた物語というのは、同じ「山椒太夫」でも語る者の数だけ、聞く者の数だけ、語られた場の数だけあるものなのです。

たとえば、祭文語りがやってくる、どんなにいかがわしくとも、彼らの根っこには宗教がある、たとえば山岳宗教としての修験がその出発点にある、石にも草にも木にも水にも風にも神を感じて、歌いかけ、祈る、そのようなものとしての宗教、そういうものを根っこに持ちながらグルグルと旅をして、神社や寺の祭礼や村々を訪ねて物語を歌い語る。

で、とにかく、なにがすごいって、神になるんです。

道伝いに声から声へと伝えられてきた物語の中の、理不尽だらけの世界で、とことん虐げられた者たちが神になる。しかも、それは物語の世界を自在にはみだして、現実へと連なってゆく。もう虚も実もありません。

たとえば、佐渡で今も語られている「山椒太夫」では、安寿は、説経で語られるように、京都の丹後由良で山椒太夫一家に責め殺されたのではなく、瀕死の体で逃げ出して、母を探して佐渡が島に渡ってきて死んだのだと、島には安寿を神と祀る安寿塚がある。

津軽版山椒太夫とも言われる「お岩木様一代記」では、それを語り伝えた盲目のイタコの文字に頼らぬ言葉によるならば、生まれてすぐ三年間も無情の父に土に埋められたあんじゅが姫は、山椒太夫にもいたぶられて、苦難に次ぐ苦難の旅を重ねて、ついには岩木山の神になる。

神ねなるたて、これ位も苦しみを受けないば、神ねなるごと出来ないし、

と言いながら。

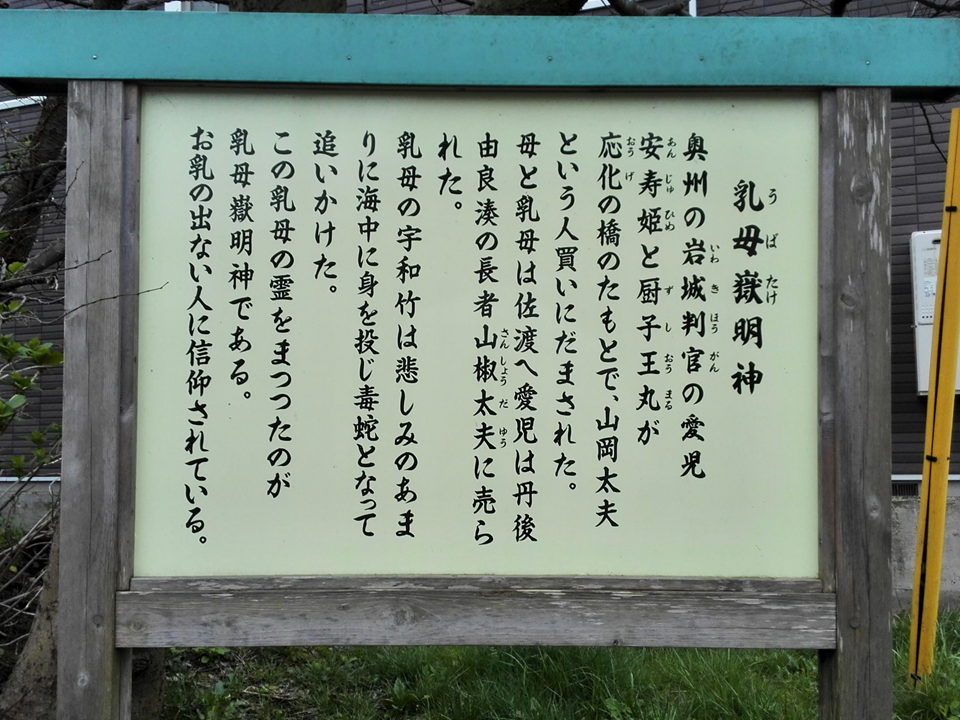

さらには、上越高田の瞽女たちが歌いついだ「山椒太夫」では、直江津から佐渡に向かう人買い舟に御台様と二人で乗せられた侍女の姥竹が、海に身を投げ、復讐の大蛇になります、大蛇の怒りで海は荒れ狂います。

侍女姥竹なんて瞽女唄のおおもとの説経でも、説経を近代文学化した鴎外版でも、まことに影の薄い存在です、あっという間にいたずらに死んでゆく、

ところが上越では、瞽女の歌声が絶えた今でも、大蛇うばたけは大明神として小さな石塔に祀られている、

"旅する語り”の世界では、もっとも日の当たらない存在が、もっとも強烈な神になる。

<瞽女唄のもととなったと推測される「説経祭文 宇和竹恨みの段」

宇和竹入水から復讐まで>

これ、大事だから、もう一度言います。

「声」によって語られた物語というのは、語る者の数だけ、歌う者の数だけ、聞く者の数だけ、語られた場の数だけあるものなのです。

しかも、その場には神が宿るものなのです。そして、物語も記憶も「場」に宿る。

それは、たとえば、無数の場で語られる、無数の「山椒大夫」の、すべてが正しいという、著作権やらオリジナルという発想に馴染んだ近代人にとっては想像を絶した世界です。

つまり、「声」が呼び出す場/共同性というのは、ただひとつの真ん中、ただひとつの神、ただひとつの権力、ただひとつの正しさに、おのずと抗うものです。

それを私は「声のアナキズム」と呼びます。

一方、近代国家は「声」を徹底的に管理する。あるいは、「声」を殺す、盗む、骨抜きにする。

さて、

そういえば、福島の広野町の、津波でやられて、原発事故にもさらされた海辺の土地にも、神となった姥竹が祀られていました。

福島市内の弁天山は安寿と厨子王一行の旅のはじまりの場所で、そこには線量計が据え付けられていました、彼らが歩いたという表示板が立つ山の細道にはフレコンバッグが積まれていました。

いたたまれない思いで、居場所もなく、なんだか自分が安寿になったような気持ちで福島を歩きながら、つくづくと思いました、

安寿と厨子王の一行は、福島から新潟・直江津へと向かい、そこで人買いにかどわかされる。それは、震災直後、原発が爆発して、福島から新潟へと避難した人々と同じ経路です。彼らは、「復興」と言う名の下で、今では「復興」の物語からはみ出す「声」をあげることを封じられている人々です。

たとえば、今のこの時代に、福島から旅立たざるをえなくなった無数の安寿たち、福島に生きる無数の安寿たちもまた、かつての安寿たちのように、あるいは姥竹たちのように、ひとりの神として、声から声へ、その縁起の物語が語り伝えられることはあるのだろうか、いったい、原子の光に満ちたこの近代世界で、光に眩んだ目には映らぬ小さき者、かよわき者、病める者、路傍の者、異邦の者、まつろわぬ者、虐げられし者たちが、神であったことなどあっただろうか…

いえ、もちろん民草がこれ見よがしに神に祭り上げられることもありますよ、軍神とか護国の神とか、でも、それはさまよう安寿たちとは無縁の話。近代は唯一の正しき神を求める世界ですから、ひとりひとりの人が生きるその場所を勝手に中心にしてはならない世界ですから、歌う者が歌の主、語る者が声の主、生きる者が命の主の、命の数だけ神がいる世界を純朴な人々の昔話にとどめておきたいのが、光り輝く近代ですから。

だからこそ、あらためて、力を込めて言います。

さあ、声のほうへ、語りのほうへ

人々の無数の声とともに、無数の場を開く語りとともに、無数の中心が生まれでる、つまりは、どこにも中心などない世界が立ち現われる、それは、中心を共有しないモノたちの、ひとりひとり、ひとつひとつが神であるような、正しい記憶など共有しなくても、光に眩んだ目には見えない何かを分かち合っているような、そんなアナーキーな世界であるでしょう。

夢みたいな話ですよね、でも、声はきっと夢を語りだして、語りは夢を現実につなげてゆく。それを私は「来たるべき文学」と呼ぶ。

そのような文学の一つとして、私は『苦海浄土』のなかの石牟礼道子のこの声を思い出します。

(水俣病は)独占資本主義のあくなき搾取のひとつの形態といえば、こと足りてしまうかも知れぬが、私の故郷に今だに立ち迷っている死霊や生霊の言葉を階級の言語と心得ている私は、私のアニミズムとプレアニミズムを調合して、近代の呪術師とならねばならぬ。

これもまた、まぎれもないアナキズム宣言です。まさしく「声のアナキズム」です。

なにより、近代を経験したアニミズムがアナキズムへと転生していく、ひとつの証です。

最後に一言

最後に、でも、私は私の「声のアナキズム」に、ひとつ、深々と釘を差し込んでおかねばなりません。

声をあげる、そこに中心を呼び出す、というその行為自体が、権力を呼び出すものでもあるということ。それに無自覚な声は、きっとアナキズムを内側から掘り崩してしまうであろうと。