2019年5月11日 東京自由大学 「異界の声。常世の歌」第二回

「流浪のうたびと、 ~アフリカの吟遊詩人、さまよい安寿」

<話の前置き>

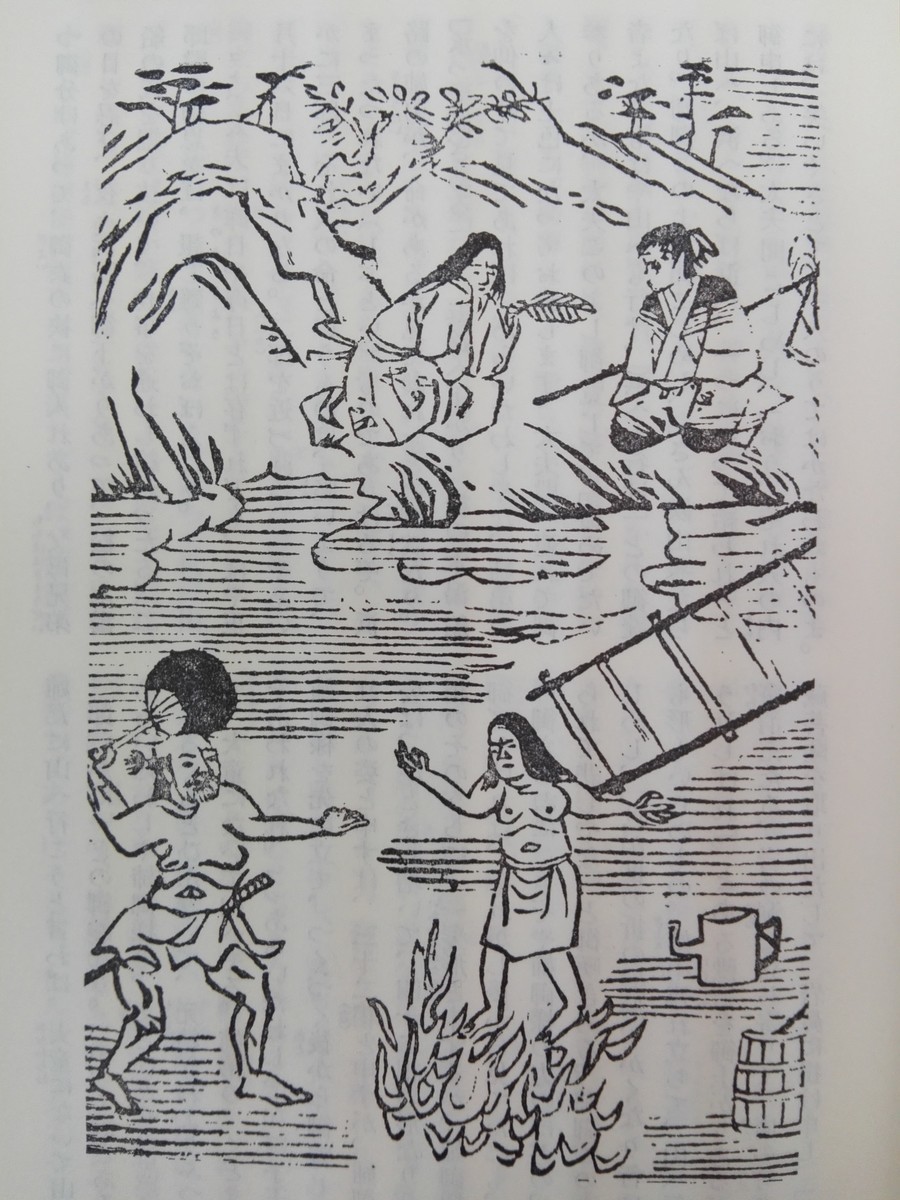

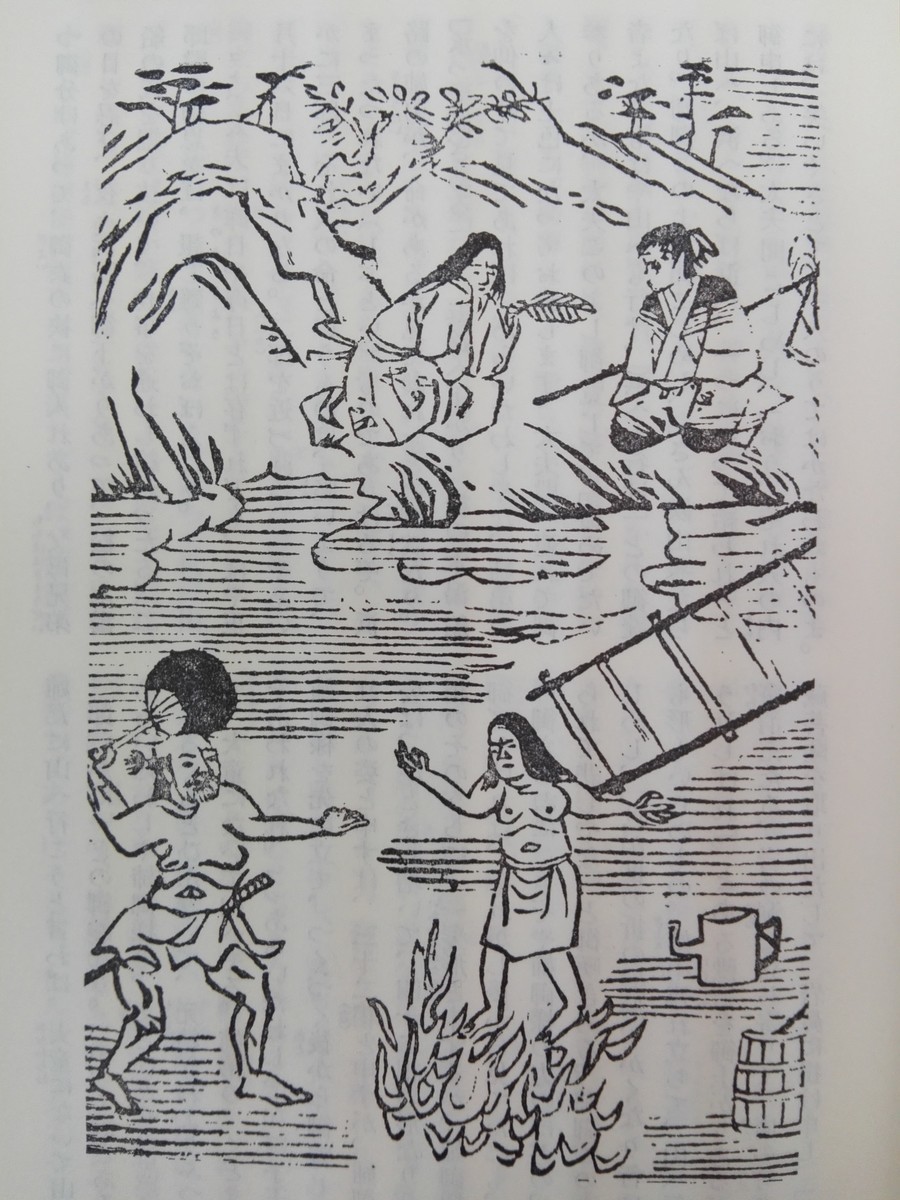

説経節「山椒太夫」より、弟厨子王の行方の自白を迫られた安寿の拷問死の場面

|

十二格(十二段)の登梯(はしご)にからみつけて、湯責め水責めにて問う。それにもさらに落ちざれば(白状しないので)、三つ目錐を取り出だし、膝の皿を、からりからりと揉うで問う。

(中略)

邪慳なる三郎が、天井よりも、からこの炭を取り出だし、大庭にずっぱと移し、大団扇をもって、あおぎ立て、いたわしや姫君の、髻(たぶさ)を取って、

あなたへ引いては「熱くば落ちよ、落ちよ落ちよ」と責めければ、責め手は強し身は弱し、なにかはもってこらうべきと、正月十六日日ごろ四つの終りと申すには、十六歳を一期となされ、姉をばそこにて責め殺す。

|

説経「さんせう太夫」安寿拷問死の場面

森鴎外『山椒大夫』(1914年)より、安寿入水の場面

|

安寿は泉の畔(ほとり)に立って、並木の松に隠れてはまた現われる後ろ影を

小さくなるまで見送った。そして日はようやく午(ひる)に近づくのに、山に登ろうともしない。幸いにきょうはこの方角の山で木を樵る人がないと見えて、

坂道に立って時を過す安寿を見とがめるものもなかった。

のちに同胞を捜しに出た、山椒大夫一家の討手が、この坂の下の沼の端で、

小さい藁履(わらぐつ)を一足拾った。それは安寿の履であった。

|

森鴎外原作 溝口健二監督「山椒大夫」(1954) 安寿入水の場面

-------------------------------------------------------------------------------------

~川瀬慈さんの映像への応答として~

なもあみだんぶーさんせうだゆう外伝

『記憶喪失の安寿と靴の話』

(語り:姜信子 絵:屋敷妙子 音楽:渡部八太夫)

誰もいない道端に一足の靴がきれいに揃えて置かれていたんです。

誰の靴なのか、わかりません。そこに靴があるだけで心は穏やかではありません。

いったいいつから私は「安寿」であったのか、まったく記憶にありません。

物心ついたときには、確かに、すでに、けなげな安寿でありました。

尽くす歓びに溢れた人生を生きてきました。

冷静に考えてみれば、ふんだりけったりの人生でありました。

最初にいきなり父親が失踪して、

世間知らずの母親は、親切を装って言い寄る男に魂を奪われて、

身ぐるみはがれて、遠い国に売り飛ばされて、

そのうえ、私も弟もまだ未成年だというのに、どこかの無情な金持ちにお金で買われて、

あまりに生産性が低すぎる、まったく使えないガキだと、ぼこぼこ殴られて暮らしました。

そうして地べたを這いずって生きて、学んだこと、二つ。

人間もまた、お金で売り買いされる「商品」です。人の命は「商品」です。

森羅万象、すべてが「商品」です。

そして、人間に与えられている選択肢は、つねに二つに一つです。

お金ですべてを売り買いするご主人様になるか、

お金で売り買いされる「商品」になるか。

せめて弟は、ご主人様と呼ばれる側の人間になってほしいと願いました。

だから、ご主人様の眼を盗んで、弟を、逃がしたんです、「商品」の世界から。

たとえ女こどもであっても、「商品」の分際で、絶対権力のご主人様に逆らってそんな不埒な真似をすれば、きっと殺されてしまいます、

だから、斬ったり刺されたり貫かれたり焼かれたりする前に、美しい姿のままで死んでしまうことにしました。

映画のセットのように美しい夕暮れの湖に身を投げました、

ひそかに、静かに、声もあげずに沈んでいきました、

自分で思い返してみても、これは絵になる情景です、

実にいい、素晴らしく美しい、

後世にまで残る名場面です。

世の人びとも、なんて潔い身の処し方だ、あの娘は大和撫子の鑑だとほめたたえて、

生きて辱めを受けるなかれ、死んでこそ花も咲くのだ実もなるのだ、と、

私の死から教訓を引き出して、

そうして気がつけば、自分の意志を持つことで権力に抗ったはずのこの私が、

強欲なご主人様たちが掲げる修身道徳の模範的なモデルになっているという……

我が臣民克く忠に克く孝に、億兆心を一にして世々厥の美を済せるは、

此れ我が国体の精華にして、教育の淵源亦実に此に存す。

爾臣民父母に孝に、兄弟に友に、夫婦相和し、朋友相信じ、

命を捨ててまでしてご主人様から逃げたはずが、見事にからめとられている、

どこまでいっても、私の命は、ご主人様のものでしかない、

私は、そういう人生を、もう1000年以上も、くりかえし生きてきたようでありました。

でもね、それは錯覚、

錯覚でなければ刷り込み、

刷り込みでなければ洗脳、

ほんとはね、

誰かが私の記憶を盗んで、こっそり私の物語を書き換えている、

こういうことの一切を、私は、いま、

誰もいない道端の、きれいに揃えて置かれた一足の靴を波立つ心で見つめながら、考えています。

たとえば、あの日のこと。

世界がまるごと揺さぶられて、軋んで、亀裂が走って、

千年に一度の、大きな真っ黒な波が押し寄せてきて、

ご主人様がこの「世界/物語」の真ん中に据えつけたカラクリ機械の電源もすべて落ちた、あの日、

世界の亀裂の向う側の闇の底に封じられて、忘れられていた、たくさんの小さな声がざわめいた。

そのとき、私もざわめきました。

想い起こせば、

ほんとの私は、みずから湖に身を投げて、美しく死んだりしませんでした、

逆らった見せしめに、膝小僧をキリでカラカラぐりぐり刺されて、

火責め水責めぶりぶり拷問の末にずたぼろになってこときれたはずでした、

いったい私はどんなふうに生きて、死んでいったのか、

その物語を、この千年間、無数の旅人たちが、滔々と流れる水のようにこの世をめぐって、くりかえしくりかえし語りついだはずでした、

私は、いろいろな土地の、いろいろな場で、いろいろな声で語られて、

そのたびに命を吹き込まれて、よみがえりました。

吹き込まれた命は、私の物語を語る人びとの命でもありました、私の物語を聞く人びとの命でもありました。

それは「商品」であることに抗う者たちの「命」でありました。

抗う無数の命がありました、抗う無数の安寿がおりました、抗う無数の声がありました、

みずからの声で物語ること、命を寄せ合って物語る場を開くこと、

そうして、みずからの命を、誰のものでもない自分の時間の流れの中で生きること、

それこそが抗いでした、

さて、私は、誰もいない道端に置かれた一足の靴を見つめています。

かつて、ご主人様の強欲な物語の筋書きどおりに、靴を脱いで、きれいに揃えて、

あきらめの湖に身を投げた自分がいたことをありありと想い出しています。

この世には、主をなくした無数の靴がある。靴をなくした無数の安寿がいる。

あなたも、きっとそのひとりでしょう?

さあ、その靴をはいて、

すべてのご主人様にさようなら、

不埒な安寿は旅に出ます。

※「なもあみだんぶーさんせうだゆう」本編は、『現代説経集』(ぷねうま舎)に収められています。