臥屹里→松堂里→金寧里→北村里→新興里→善屹里とまわっていく。

「松堂」 ここは済州島の「堂」の神々の親とされる。

有名な臥屹里と松堂里のほかは、堂の場所がよくわからない。

タクシーの運転手さんが地元の老人たちに聞いては探す。

(北村里の堂はここらへんかなとあたりをつけて海辺に下っていって止めた駐車場の脇にあった)

金寧里では「敬老堂/老人大学」の建物を訪ねてみれば、ちょうど講義がはじまる前でたくさんのお年寄りが集まっている、で、おじいさんたちがああだこうだと堂の場所を言い合った末にひとりのおじいさんをタクシーに乗せて道案内をお願いする。

堂探しはこの方法がもっともよいことに気が付いて、善屹里では、最初から敬老堂を目指し、そこにいたおばあさんにまずは場所を聞き、車を走らせるもよくわからず、通り道の家のおじいさんに改めて聞き、おじいさんを車に乗せて、林の奥へと入ってゆく、部外者には到底わからぬ「堂」の場所へと連れていいってもらう。

ただし、「堂」の祭祀の主人公たちは女性だから、本当はおばあさんたちに聞くのがもっとも道も事情もわかるはず、なのだが、いずれにせよ、部外者にやすやすと神宿る堂のことを教えるものではないのも確かなのだ。

松堂里から金寧里に向かう左右を緑に囲まれた田舎道の行く手には巨大な風力発電の風車が立ち並ぶ。その真下を潜り抜けるようにして車が走る。本当に巨大だ。この島は風の島なのだ。

この風車の道の脇の林の地下は洞窟だらけなのだと運転手さんが言う。

この島の洞窟は、4・3の頃には殺戮を逃れようと島人の潜んだ暗い穴でもあったのだった。

「ところどころ竹林があるでしょう、そこは4・3で滅びた村の跡ですよ」と運転手さんが言う。竹のあるところは家のあったところなのだと言う。

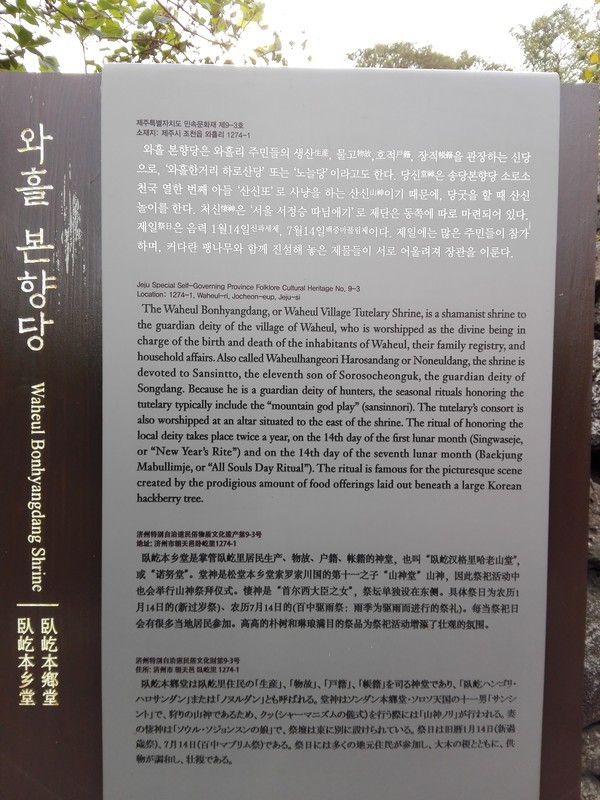

済州島の「堂」の多くには、神木の「榎」がある。たとえば、海辺の、風にさらされている堂の榎は、吹きつけてくる風の形をしている。風のように榎がたなびいて、幹ごと、枝ごと、地を這うようにのびてゆく。その幹に、枝に、祈りを込めた五色の布や、紐や、糸がかけられている。

これは金寧里の本郷堂。この堂の地下には地下通路のような洞窟が縦横にはしっている。

「あの糸を子どもの頃はこっそり取って、凧揚げの糸にしたんだ」と、また運転手さんが言う。ちなみに運転手さんは涯月里の出身。

つかのま島を訪れた旅人には実感としてつかみとれない多くのことを運転手さんは語る。

リゾート開発でどれだけ島は破壊されているか、

陸地からの移住者が増えたために、どれだけ土地の値段が上がり、もとからの住人たちが経済的に追い込まれていくことになっているか、

「堂」の祭祀は、昔に比べ、どれほど衰えつつあるか、

昔は家でもいろんな神様を祀って拝んでいたような記憶があるよ、親戚のおばさんが病気になったときに蛇神さまに祈祷したこともあったな……、と運転手さんの問わず語り。

林の奥の善屹里の堂は、ちょうど林の脇でなにかの工事中で、作業員たちが用を足すために林の中に入ってくる、堂につづく林の道に作業員たちの置き土産とティッシュが散乱しているという惨状、

その奥の堂は石垣と椿の記にぐるり取り囲まれた、もっとも印象に残る、ひそかでしずかな聖地だった。

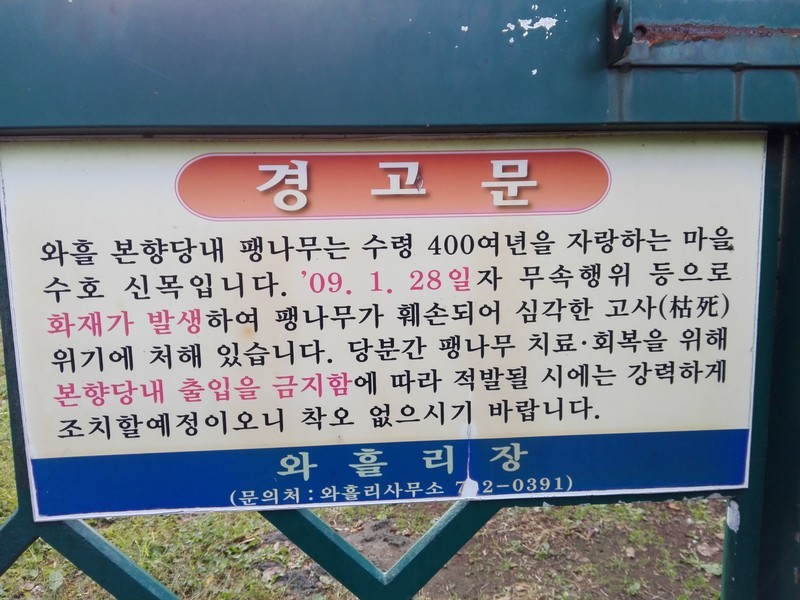

こないだの台風で樹齢400年の神木が完全に折れて裂けて倒壊した臥屹里の本郷堂、

倒れた木の幹に一匹、巨大な茶色いナメクジ、

「堂」の広場に真ん中に、赤い靴、二足。

これは「菩薩」と呼ばれる、新らしいムーダン(巫)の祭祀の名残なのだという。

誰もいない空間に置かれた二足の靴が向かう先を思えば、魂が漂いだしそうな思いに憑かれる。

9年前にも訪れた金寧里の渚の、海からやってきた弥勒像を祀った「堂」。ここは集落の「堂」というのではなく、この石像を拾い上げた人によって開かれた聖地。

久しぶりと、この、生きている気配濃厚な石を両手で撫でた。

その夜、猛烈な頭痛に襲われたのは、そのせいだったような気がしている。

なぜ「堂」をめぐるのか。

風土の神々の気配と行方を確かめたいから。

この世のすべての命の行方が気がかりだから。

小さな神々たちが息づいている世界への鍵を探しているから。

小さな神々たちとともに生きていたものたちの声を聴きたいから。

見事に風土から切り離された存在としてこの世に生まれた在日の私が近代を振り返ろうとするとき、近代によって殺されたり、封じられたり、賤しめられたりしてきた風土の小さき神々の存在をひとつひとつわが目でわが手で確かめていくことが、いつのころからか、私にとってはとても大切なことになっている。

その土地の死者を鎮めるのは、その土地の神なのだ、と語っていたのは詩人の金時鐘だった。

(この言葉通りだったか、そういう趣旨だったか、いずれにせよ、やはりかつて皇国臣民という名の近代の子どもであった金時鐘は、数珠つなぎに縛られて海に沈められた4・3の死者たちの鎮魂のために浜で祭祀を執り行っていたムーダンたちのことを思い起こしながら、土地の神のことを語っていた)。