この世のどこでもない場所で、途方に暮れている青年がひとり。

また別の「故郷」は、いったいどこに?

<0> はじめに――尹東柱と出会い直す

尹東柱の詩についてはかねてから知ってはいました。折に触れ読んでもきました。「序詩」や「星をかぞえる夜」のような多くの人に語られてきた詩を印象深く記憶している、まあ、そのような、ごくごく一般的な読者でした。

あらためて尹東柱を強く意識したのは、詩人金時鐘が『空と風と星と詩』を翻訳してからのことです。金時鐘は、名訳と讃えられている金素雲『朝鮮詩集』(1940)を強烈な批評精神をもって再訳した詩人です。となれば、既に定番となっている尹東柱の詩集を訳するということは、そこには当然に、『朝鮮詩集』」に対するのと同様の強烈な批評精神が宿っていることでしょう。

実は、今年2025年の旧正月に詩人金時鐘宅を訪ねたときに、尹東柱の詩についてしばし語り合ったのです。

そのとき、自身を「在日」詩人と呼ぶ金時鐘は、尹東柱を「在満」詩人と呼びました。そして、「在日」には「在日」の抒情が、「在満」には「在満」の抒情があるのだと言った。

もちろん、「在日」も「在満」も、今現在身を置いている場所や、生まれ育った地を単に地理的に指し示す言葉ではありません。それは、植民地主義によって存在の根を断たれ、どこにあってもそこは「異郷」であるしかない者たちの、かりそめの居場所を語る言葉であり、かりそめを生きる者を取り巻く政治的・歴史的・思想的背景をもまた、その言葉は含み持ちます。

この「かりそめ」の「在」を生きる者たちを、ここでは「ディアスポラ」と呼ぶこととします。

「ディアスポラ」を生き、「ディアスポラの抒情」を以て、詩を紡ぎ出した詩人として、今日は尹東柱を語ってみようと思います。

① 「序詩」/ 実存凝視の愛なのか、抵抗の精神なのか

ところで、日本ではほとんどの方が翻訳をとおして尹東柱の詩を読んでいるわけですが、その翻訳について、普遍的な「実存凝視の愛」の詩として翻訳する立場と、「抵抗の精神」をたたえた詩として翻訳する立場との間での論議がかつてありました。

ここでは、翻訳論まで踏み込むことはしませんが、新たに現れた金時鐘の翻訳はと言えば、そのどちらの立場でもない。ざっくりと言えば、「在満」の詩人の抒情を、日本の風土で培われた日本語が宿している情緒と直結した日本的抒情に移し替えるような翻訳はしない、ということに尽きます。(再訳『朝鮮詩集』もまた、そのような抒情に対する批評精神のもとに行われました。)

尹東柱は、自然やそこに生きる人々の風景が、日本はもちろん朝鮮とも異なる中国 領「間島」という異郷で生れ育った青年である。

尹東柱は、命には優劣があることを自然の摂理のように当然視する者たちによる植民地主義が跋扈する時代状況にあって、劣位に置かれる側の命だった。

尹東柱は、日本語にのまれて滅びるのが当然とされていた言葉で詩を書く青年だった。

金時鐘という翻訳者にとって重要なのは、朝鮮人も朝鮮語も、日本人と日本語に対してけっして対等ではありえない、そのような”非対称の世界”が厳然とそこにあったことをとことん認識したうえで、尹東柱という「在満」のディアスポラの抒情を日本語で表現しつくすこと。

ディアスポラの抒情をもって日本語の変容すら引き起こしてしまうこと。

ときには、日本語の詩表現としてはどうか、というような違和感を引き起こすような訳もあるかもしれない。でも、それも確信犯です。そこには、ディアスポラの抒情が、日本語と分かちがたくと結びついた日本的抒情に飲まれることへの強烈な異議申し立てがあるわけです。

より踏み込んで言うならば、そもそも、「ディアスポラ」とは、その存在自体が「異議申し立て」であり「抵抗」なのだと私は思っています。

ちなみに、金時鐘の翻訳意図が最も分かりやすく簡潔に表れているのが、「또 다른 故郷」の訳。伊吹郷訳では「もうひとつの故郷」と訳されている詩のタイトルです。金時鐘訳は、複数の異郷を生きるディアスポラのありようを反映した「また別の故郷」となっています。

② 「肝」「たやすく書かれた詩」「生と死」/ 沈殿するプロメテウス、あるいは詩人という天命

尹東柱「肝」194111.29 最終連

プロメテウス 哀れなプロメテウス/火を盗んだ咎で石臼を吊るされ

果てしなく沈殿する プロメテウス、

尹東柱「たやすく書かれた詩」 1942.6.3 部分

私は何を望んで/私はただ、ひとり澱のように沈んでいるのだろうか?//

人生は生きがたいものだというのに/詩がこれほどたやすく書けるのは./

恥かしいことだ。

尹東柱「生と死」1934.12.24 第2連

世の人々は――/骨をもとろかすような生の歌に/舞い踊る/日が暮れるまえに/

この歌が終る恐怖を/人々は考えるいとまがなかった。

では、尹東柱自身は詩人であるということを、どのように考えていたのか。

リルケを読み、フランシス・ジャムを読み(尹東柱「星をかぞえる夜」参照)、キェルケゴールを読み、白石(ペク・ソク)を読む東柱にとって、詩を書くことはどのようなものであったのでしょうか?

彼は「詩人とは悲しい天命」と歌い、「ひとり沈殿している」と書きました。(「たやすく書かれた詩」参照)。自身を「火を盗んだ咎で石臼を吊るされ 果てしなく沈殿する プロメテウス」(「肝」参照)なのだと言いました。

プロメテウスと言えば、キェルケゴールにおいては「絶望」の表象として登場します。そのキェルケゴールが、詩を書くことを次のように語っている。

(詩人とは)深い苦悩を心に秘め、ため息や悲鳴が溢れ出るとき、その唇が美しい音楽のように響く不幸な人間である」 (『あれか、これか』より)

キリスト教的に考察すれば(美学が何といおうと)詩人的実存はすべて罪である。――存在することの代りに詩作し、単に空想のなかで善と真とにかかわるだけでそれで在ろうとはしないこと、すなわち実存的にそれで在ろうと努力しないことがすなわち罪である。(『死に至る病』より)

もちろん「骨をもとろかすような生の歌」(尹東柱「生と死」参照)などは論外であるけれど、詩人であることそれ自体が罪であるならば、もしキェルケゴールの言葉を東柱が心に刻んでいたならば、「詩がこれほどもたやすく書けるのは」、たしかに「恥ずかしいこと」でもありましょう。それでも、リルケのように「これが私の戦いです」と歌い、フランシス・ジャムのように「頭を垂れて重い荷を背負ってゆく驢馬のように、ぼくは道を進みます。」と呟く尹東柱を、私は思い描きます。

リルケ『第一詩集』より「民謡」 第6連

これが私の戦いです、/あこがれに身を捧げ/日々をさまよい続けます。

それから、強くなり広くなり、/数知れぬ根を/生の中深くおろすのです――

そうして悩みを通して/生から外へ遥かに成熟するのです、/時間から外へ遥かに!

フランシス・ジャム 詩集『明けの鐘から夕べの鐘まで』序)

神さま、あなたはぼくを人の世にお呼びになった。それでぼくはここにおります。ぼくは苦しみ、そして愛します。あなたが下さった声で、ぼくは語りました。あなたがぼくの父と母に教え、その父と母がぼくに伝えた言葉でぼくは書きました。子供たちに笑われながらも、頭を垂れて重い荷を背負ってゆく驢馬のように、ぼくは道を進みます。あなたがお望みのとき、お望みの場所に参るでしょう。

アンジェラスの鐘が鳴っております。

植民地主義が跋扈する、非対称の、生きがたい世界で、そこにはないおのれが生きるための言葉を探しつつ、そのようにしか生きられぬことを深く恥じつつ、根を断たれたひとりの青年、尹東柱が彷徨いの道を進んでいくんです。

さらにこんなことも思います。彷徨いの地で「六畳の部屋は よその国」(「たやすく書かれた詩」)と青年が歌うとき、同時に彼は「オンドル部屋は よそのくに」と呟いていたのではないか、と。

ディアスポラを生きるということは、そういうこと。おのれを抑圧する大きな力に身を寄せず、大きな力によって形づくられている世界や言葉とは異なる、命の故郷、命の言葉を探し求めて孤独な彷徨いを生き抜く存在でありつづけるんです。

繰り返し言いますが、その存在自体が、そもそもこの世界に対する「異議申し立て」であり、「抵抗」なのです。

そして、今現在、2025年のこの世界で、そのような意味での「ディアスポラ」と言えば、なによりも真っ先に思い浮かぶのはパレスチナの民です。20世紀の世界で植民地化された二つの地域が、朝鮮とパレスチナであったということも。私の中では、ごく自然に、尹東柱もまたパレスチナに接続されます。ディアスポラの抒情をもって。

<1>さまざまなディアスポラの風景――尹東柱の生きた時代の断片

では、尹東柱は、実際、どんな時代に身を置いていたのか、朝鮮人がディアスポラの民となった時代のさまざまな風景を覗いていってみましょうか。

① 近代の虜/民族という呪縛/精神の植民地化の風景 cf)李光洙『有情』

まずは、朝鮮近代文学を切り拓いた作家李光洙。この人の最初の作品は日本留学時代に日本語で書かれたものです。もしかしたら、儒教社会から近代社会へと彼が朝鮮の近代化を思考したとき、国家、民族といった用語は近代日本語だったかもしれない。

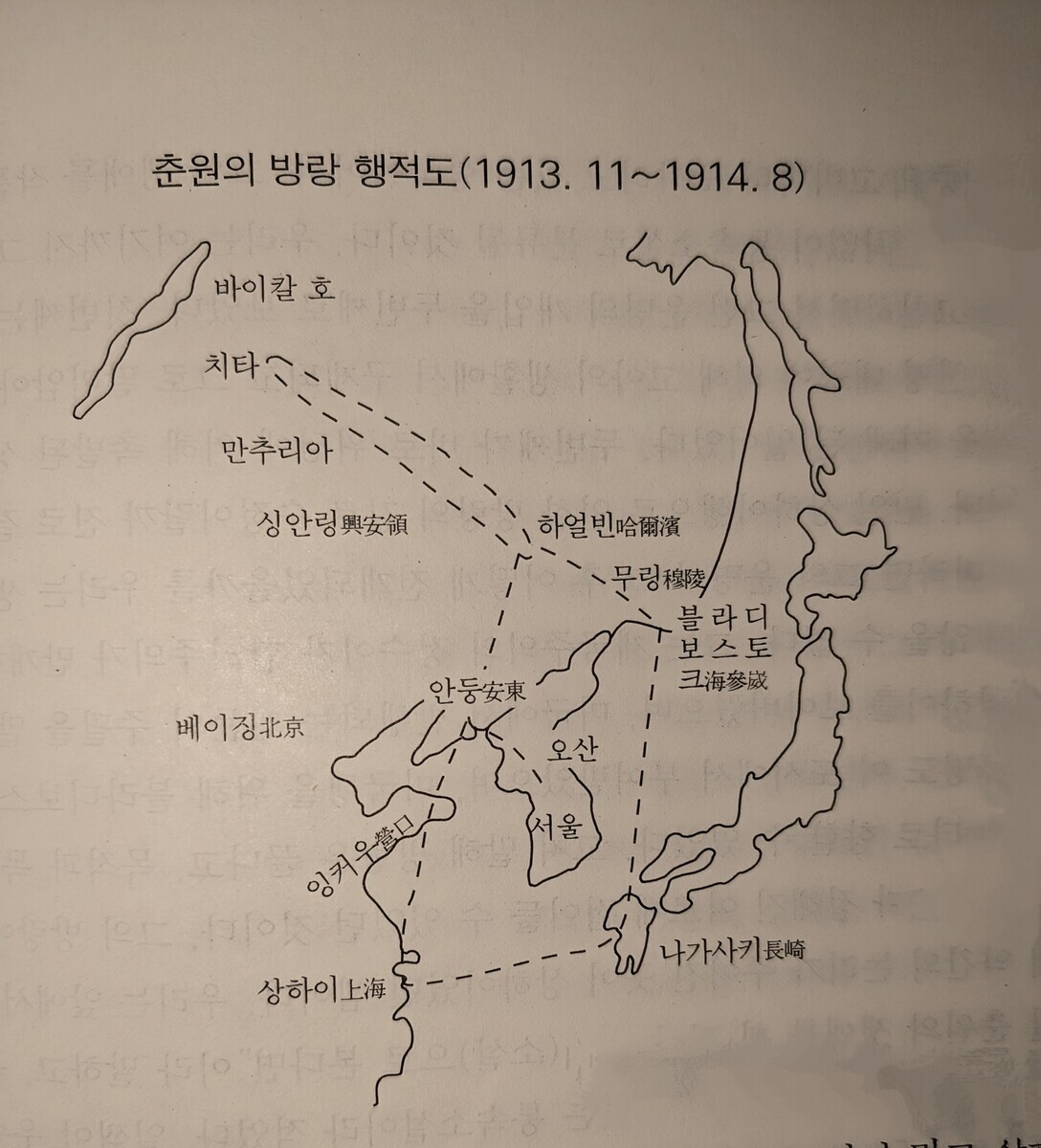

李光洙は放浪癖のある人物だったと言います。21歳のときに、世界の植民地の状況を見てやろうとほとんど無一文で放浪の旅に出た李光洙は、紆余曲折の末に、中国・ロシアの各地にある朝鮮独立運動の拠点をめぐることになる。その放浪地図は、そのまま当時のコリアンディアスポラの地図でもあります。

[1913.11~1914.08 李光洙(1892~1950)の放浪地図/ 平安北道定州・五山~安東~上海~長崎~ウラジオストック~黒竜江省・穆陵~ソ連・チタ~京城~東京]

しかし、李光洙の放浪は優位の立場への上昇の道を求めて非対称世界の枠の内側をぐるぐる回るだけ、やがて、知ってか知らずか、自身の精神の根拠地を弱肉強食の植民地主義に置くに至ります。

李光洙「朝鮮を捨てよう」1925

朝鮮を捨てよう/わが手では救うことのできぬものを

ああ むしろ捨てていこうか/だめだ!

精一杯やってみねば/死ぬまでやりつづけねば

しかし君よ/この民をどうしろというのか?

むなしいものばかりを追いかけるこの民を

行こうか行ってしまおうか/朝鮮が見えないところに行って

泣いて忘れてこの世から消えようか (下線 筆者)

と、歌う李光洙は、尹東柱の「また別の故郷」で描かれる「白骨」のようです。

故郷に帰って来た日の夜/私の白骨がついてきて同じ部屋に寝そべった。

暗い部屋は 宇宙に通じており/天のどの果てからか 声のように風が吹き込んでくる。

くらがりのなかできれいに風化していく/白骨をのぞき見ながら

涙ぐむのが私なのか/白骨なのか/美しい魂がむせんでいるのか

志操高い犬は/夜を徹して闇を吠える。

くら闇で吠えている犬は/私を逐っているのであろう。

行こう 行こう/逐われる人のように行こう/白骨に気取られない/美しいまた別の故郷に行こう

現実に殉じる「白骨」李光洙は、やがて、植民地主義の産物に過ぎない満洲国をそぞろ歩いては、朝鮮民族の故地としての満洲を語りだします。

李光洙「在満同胞問題 座談会」(『三千里』1933年9月号)より

満洲各地を歩いて何より強く感じるのは、満洲には柳の木が多いということなのです。柳は昔より朝鮮人が好んだ木です。そのような柳の古木が満洲の平原のそこかしこにあるのを見れば、われらの祖先の足跡はここまで到っていたのだなぁという思いで胸がいっぱいになります。

3・1独立宣言を起草した崔南善もまた、そのような「白骨」のひとり。のちに彼は、はりぼて看板の五族協和を掲げた満州国で発刊された朝鮮語紙満鮮日本の顧問になる。彼自身の朝鮮の故地満洲への思いを満州国に重ね合わせて、国策紙の顧問に就任していたわけです。

崔南善、李光洙。彼らを、「ディアスポラ」であることに耐えきれずに転んだ者たち、と言うこともできるでしょう。そのもっとも有名な二人と。植民地末期には、もうほとんどの文人たちが耐えきれなかったと言っても過言ではないのですが。

この二人、のちに、朝鮮人学徒の日本陸軍志願を奨励する講演を日本で行うことにもなります。

② 間の島/境を跨ぐ人々 中国―朝鮮―沿海州の交点としての「間島」

1920年代初め頃に満洲で朝鮮族農民の間で広く歌われた歌/『吉林朝鮮族』(延辺人民出版社)より

満洲の大地 大平原に/稲が育つよ 稲が育つ/われらの行くところには稲穂があり/稲穂のある地にわれらあり/われらの手には何がある?/手鍬とひさごのほかに何がある!/手鍬で掘って ひさごに入れて/満洲の大地 荒々しい野に稲の種まき/オファ、新しい暮しのはじまりだ

ところで、そもそも間島とは、どのようなところだったのか。

地理的には中国・朝鮮・ロシア三国の国境に接する地域です。この歌にもあるとおり、鴨緑江、豆満江という国境の二つの川を渡り、境を越えて、生きる糧を求めて、朝鮮の農民が入植していった土地です。間島の水田はすべて朝鮮人が拓いたものだと誇らしげな声も聞こえてきます。(ちなみにロシア沿海州の水田もまた朝鮮人の手によるものです)。

とはいえ1920~30年代における在満朝鮮人のほとんどは貧しい小作農です。そのなかにあって東柱の生まれ育った北間島は少し状況が違う。1920年代中頃の北間島の総人口50万4千余名で、そのうちの4分の3を朝鮮人が占めていました。早い時期に入植がはじまった北間島では、朝鮮人農民の2割ほどが自作農で、少ないながらも朝鮮人の地主もいた。欧米の宣教師による、治外法権の租界地となる教会もあったし、朝鮮地子弟のための多くの教育機関も作られていました。そこには、中国各地やロシア沿海州からも朝鮮人の若者が学びにきた。そして、なにより間島は朝鮮国外における独立運動の重要拠点でもありました。

そのような場所で、「在留邦人の保護」のために「不逞鮮人」を討伐し、「賊」を殲滅するという名目で、日本軍がジェノサイドを繰り広げたのが、1920年の「間島惨変」(日本では「間島事件」という呼称)でした。

これ、まるで現在進行形のイスラエルによるガザのジェノサイドのようです。

「間島惨変」では、一か月ほどの間に約3000人が殺されました。ほとんどの学校が焼き払われました。これはすでに尹東柱が物心がついている頃に起きたこと。流された血とともに土地に染みこんだ記憶は、長きにわたり語り伝えられもしたでしょう。1923年に起きた関東大震災直後の朝鮮人虐殺の光景を、1960年代にまだ幼い子供だった「在日」の私が祖母から語り聞かされたように。

1920年代間島の社会主義への急速な転化・発展を伝える記述/『吉林朝鮮族』(延辺人民出版社)より(恩真中学の)在学生中、ロシア沿海州から来た学生が1割を占めていた。その大部分は30歳前後の青年で、少なからぬ者たちがロシア極東地域の10月社会主義革命の嵐を経験し、マルクス主義思想を支持していた。

このとき、カナダ長老派のミッションスクールである恩真中学は焼かれなかったんですね。のちに東柱が入学する龍井の学校です。まずはそこに多くの学生が集まった。そのとき沿海州から来た青年たちがその1割を占めていたというわけです。さらに他の学校も次々に再興される。そこにも、ロシア革命を実体験し、マルクス主義を強く支持する沿海州からの青年たちがいる。

教員たちもまたマルクス主義に共鳴し、やがて教育と宗教の分離を求める運動が起き、学校に共産党支部が置かれもする。つまり学校を拠点として間島にマルクス主義が急速に広がり、力を持ってくる。間島とは、そのような場所でもあったわけです。

1941 尹東柱「星をかぞえる夜」より

お母さん、私は星ひとつに美しい言葉をひとつずつ唱えてみます。/小学校で机を同じくした子どもたちの名前と/佩、鏡、玉、こんな異国の少女たちの名前と/早くもみどり児の母となった乙女たちの名前と、/貧しい隣りの人たちの名と、鳩、子犬、兎、ラバ、麞/「フランシス・ジャム」「ライナー・マリア・リルケ」、/このような詩人の名を口にしています。

そして、間島は、尹東柱が「星をかぞえる夜」で歌うように、中国人の子らと学校で席を並べることもある場所でもありました。少ないながらも、生きやすさを求めて中国籍を取る朝鮮人たちもいました。

さらには、東柱はこんな光景もおそらく見知っていたはずです。1920年代から30年代にかけて、植民地支配下の朝鮮から北へ北へと、川を越え、境を越え、満洲、間島へと流れゆく貧しき農民の、いわゆる‟流民詩“で描かれた悲惨な光景。

③ 流民詩に描かれる朝鮮人農民の失郷と流浪の風景

金素月「ナムリボルの歌」 1924

新載寧 ナムリボル/水も豊か/地味よきところ/ 満洲 奉天 生きられぬ土地

なぜに来たのか/なぜに来たのか/たらりたらたら血の汗が/故郷山河はいづくにや//

黄海道/新載寧/ナムリボル/ふたり 草取り 暮らしたよ/ 今年の田んぼに張った水は/ゆらりゆらり/稲そだつ

1930 シン・ギスン「北間島」より1930.0101 東亜日報

明日は北間島に/旅立つ日/所帯道具を売り払っても/旅費には足らず

犬のクロまで売って/お金を作りました /父さんがかねてから/言っていたこと/

北間島はいいところ/米の飯が食えるところ/ 薪取りもしなくていい/学校にも行ける

(中略)

母さん父さん/荷物を風呂敷に包みながら/どうして一日ずっと/泣いているんでしょう

ところで、1928年にソ連に亡命した趙明煕(1894~1938)は、やはり間島を経て沿海州に入っていったのでしょうか。

沿海州で高麗人文学の先駆者となった趙明煕の書いた社会主義体制礼賛の詩は、なかなか読むのがつらいものがあります。北朝鮮における文学的悲劇(文学の植民地化)の予兆をそこに見るような感があります。

趙明煕 「ボリシェヴィキの春」 第一連 1931

春! 新しい国に音鳴りひびかせやってくる春、

5年計画の3年目の春、

空にも、大地にも新しい春が歌っている、

新しい計画をたずさえて歌っている。

立ち上がれ 一千万労働者大衆よ!

春とともに音鳴りひびかせ立ち上がれ!

1934年、東柱が間島で詩を書きはじめます。恩真中学3年。17歳。

その詩は、民族を憂える李光洙のようでも、社会主義を讃える趙明煕のようでも、貧しい農民の現実を描いた流民詩のようでもない詩。

抒情詩。

④ 偽りの五族協和 満洲という「異郷」に送り込まれる者、目指す者の風景

彼らが正に廃滅せんとする言葉を以てその民の最後の歌をうたひ上げたといふやうな特別の事情が、かくも我々に訴へるところが深いのであらうか、否か。もろともにあはれと思へ山ざくら花より外に知る人もなきこれ等の歌ひ手の詩情のいぢらしさを心しづかに味はって見ようではないか。

1938年、趙明煕はソ連当局により粛清されます。沿海州の朝鮮人は既に1937年に中央アジアに追放され、声を封じられます。

1939年、佐藤春夫が金素雲編・訳の「乳色の雲(朝鮮詩集)」(1940)に寄せた原稿に、「(朝鮮の詩人たちは)正に廃滅に帰せんとする言葉を以て最後の歌をうたひ上げた」と、植民地主義を内面化して素晴らしくロマンチックに書きつけたように、朝鮮でもまた声はかき消されようとしている。

朝鮮が、朝鮮人の故郷ではない別のなにかに変えられていく、そんな時代の風景が日々広がっていきます。

声を殺さずにすむ場所を求めて、詩人や作家たちが朝鮮から満洲へと向かう。

偽りの五族協和の満洲で、その偽りに乗じて、<亡命文壇>が出現したりもしました。

作家安寿吉/1970年代の回顧談より

40年前のことです。(1932年に)私は親の病のため学業を諦め、龍井に帰郷したのですが、光明中学の教師だった李周福と意気投合して北郷会を作ろうと語り合ったのです。(中略) (就職のため龍井を離れていた間に)「北郷」は4号まで出ていました。私は満鮮日報に記者として入社、シン・ヨンチョルと意気投合しました。朝鮮国内で小説の一冊も思うように出版できないのだから、「亡命文壇」を作って、作品集を刊行しようと語り合い、意見の一致をみたのでした。

1933年頃 「北郷会」発足@龍井

1935年 同人誌「北郷」発刊(~1936 4号まで)

安寿吉、姜敬愛、毛允淑等とともに、龍井の学校教師らが朝鮮語文芸誌を発行。

1937 朝鮮語紙 満鮮日報(顧問 崔南善)の創刊

新京・間島を拠点に<亡命文壇>の出現

1941 在満作家集『芽吹く大地』

1942 『在満詩人集』、『在満朝鮮人詩集』

巷には偽りの歌声が鳴り響いています。朝鮮人よ、希望の大地、満洲に行け!と。

「福地万里」 歌:白年雪 1941

月を乗せた馬車だ 太陽を乗せた馬車だ/大豆畑の広がる大地を 口笛吹いてゆく

あの丘を越えれば 新しい世界の扉がある/黄色い大陸の道へ さあ行こう 鈴の音も高らかに

こういうのを「骨をもとろかすような生の歌」(cf 尹東柱「生と死」)と言うんでしょう。

そして、朝鮮に植民地権力の声をそのままなぞるような詩がはびこりだし、朝鮮でなくなっていく朝鮮に嫌気がさして、やはり満洲へと旅立ったのが、詩人白石です。彼の詩集『鹿』を尹東柱がすべて書き写したという、あの白石です。

白石は、朝鮮語が消えゆき、文学までもが見事に植民地化されていったこの時期、筆を折って詩を書かなかった。1941年、朝鮮語の文芸誌『文章』が廃刊される、その最後の号に白石は詩「白きかべがあって」を満洲から寄稿しているのですが、それは誰もかれもが植民地主義にのみこまれてゆく世界にあって、それに抗するかのように放たれた抒情詩だったのです。

白石「白きかべがあって」部分 (『文章』1941年4月号掲載)

わたしはこの世で貧しく寄る辺な気高くさみしく生きるようにうまれてきた

(中略)

天がこの世を生み出したとき 最も尊び慈しまれるものたちはみな

貧しく寄る辺なく気高くさみしく そしていつでもあふれんばかりの愛と悲しみのなかで生きる

ようにおつくりになったのだ

三日月と金鳳花とダルマエナガとロバがそうであるように

そしてまた「フランシス・ジャム」と陶淵明と「ライナー・マリア・リルケ」がそうであるように

「わたしはこの世で貧しく寄る辺な気高くさみしく生きるようにうまれてきた」「天がこの世を生み出したとき 最も尊び慈しまれるものたちはみな 貧しく寄る辺なく気高くさみしく そしていつでもあふれんばかりの愛と悲しみのなかで生きるようにおつくりになったのだ」という詩の一節は、紛れもなく大きな力の誘惑に転ぶことのない「ディアスポラ」の言葉、「ディアスポラ」の抒情です。

その抒情は尹東柱の心を激しく揺さぶったのにちがいありません。彼の「星をかぞえる夜」をじっと読んでみてください。明らかに東柱は「白きかべがあって」へのオマージュとして「星をかぞえる夜」を書いている。

思うに、「星をかぞえる夜」は、尹東柱自身の「ディアスポラ」の抒情でもあるのです。

<2> 「ディアスポラ」の抒情 未踏の故郷からやってくる「未来」の歌のために

さて、白石は解放後、出身地の平安北道定州に戻るのですが、そのままそこで北の体制の中で生きることになります。しかし、「現実の手強い面のみをスローガンで叫び、興奮して顔を紅潮させる人々」による画一的形式的な文学を批判したために、ついには自身の「詩/歌」を奪われ、沈黙の中で「寄る辺なく気高くさみしく」生きるほかなかった。

白石の詩を愛すると語る「在日」の詩人金時鐘もまた、朝鮮総連の活動をするなかで体制礼賛の詩を批判して、十年間の沈黙を強いられました。それでも「ディアスポラ」の抒情を手放さなかった詩人の精神の核にあったのが、詩人小野十三郎の「リズムは批評である」「抒情は批評である」という詩論の言葉であったことも、忘れずにここに記しておきます。

小野十三郎『詩論』1947 より

詩論228 リズムは裏切らない。リズムは批評であり生活である。そしてそれが過去からながれてくるものではなく、未来から来るものであるとすれば、リズムはいわゆる生活ではなく生活の可能性である。

それは、「在日」以前、大日本帝国の抒情に丸のみされた朝鮮の模範的皇国少年だった金時鐘に、言語と抒情の深い関係に無自覚であることの愚かさ恐ろしさを気づかせた言葉でもありました。

この世界を形作る言葉と条件反射の如くに結びついて、人々の思考や感情を一定方向に誘導するリズムや抒情に自覚的であり、批評的であってこそ、詩は詩たりえるのだと、小野十三郎の詩論は語っています。

いまここにある世界と言葉とリズムと抒情の深い関係を超えようとするならば、つまりは、「また別の故郷」へと歩きつづけるならば、それは当然に、いまここにはない世界と言葉とリズムと抒情の関係をその歩みで創りだしてゆくほかないのです。

それゆえ、ディアスポラの言葉とリズムは未来の未踏の故郷からやってくる、と言うほかなく、詩にとってリズムは「生活の可能性」、言い換えるなら、「命の可能性」であり、「人間の可能性」であり、「この世界の可能性」なのだとも言えるでしょう。

しかし、それは、実に「寄る辺なく気高くさみしい」営みです。

そして、尹東柱。

彼のデイアスポラの抒情に触れるいくつかのフレーズをここにいくつか書きだしてみます。

尹東柱「また別の故郷」1941 より

行こう 行こう/遂われる人のように行こう/白骨に気取られない/美しいまた別の故郷へ行こう

尹東柱「終始」1941 より

いますぐに終点と始点をいれ換えねばならない。だがわたしの汽車にも新京ゆき、

北京ゆき、南京ゆきの札を掲げたい。世界一周ゆきと掲げたい。いやそれよりも

わたしのほんとうの故郷があるなら故郷ゆきにしたい。到着すべき時代の停車場が

あるならさらによい。

尹東柱「たやすく書かれた詩」1942 より

灯りをつよめて 暗がりを少し押して/時代のようにくるであろう朝を待つ 最後の私、/私は私に小さな手を差し出し/涙と慰めを込めて握る 最初の握手

もし尹東柱が解放後も生きていたならば、彼もまた、相も変わらず植民地主義が跋扈して、どこもかしこも異郷であるこの非対称世界から、「美しいまた別の故郷」を目指して、「寄る辺なく気高くさみしく」新しい道を歩きつづけたことだろうと私は思うのです。

新たな朝を待ってこの世界に生きる「最後の私」は、新しい朝の最初の言葉を紡ぐ私である、という矜持を胸に抱く旅人であったことだろうと思うのです。

到着すべき時代の停車場をめざして果てしなく歩いてゆく旅人であったことだろうと。

この世には、そうやって永遠に未踏の「また別の故郷」を目指して、みずからの言葉とリズムで道を切り拓きつつ、何者かによって引かれた数かぎりない境をたったひとりで越えてゆく旅人たちがいます。

ときには、沈黙することによって、言葉ではなくその生き方をもって、おのれのその険しい道行きと詩を守りぬく旅人がいます。

尹東柱もまた、そんな無数の旅人たちのひとりです。

旅人たちは、歩いて歩いて歩きつづけたすえに、未踏の故郷への旅の途上で斃れていくんです。そこに残した唯一無二の歌を、あとからやってくる旅人たちの希望の道標として。

「おのれの言葉、おのれのリズムで歩くこと、歌うこと、生きること。けっして、やつらのリズムにのまれぬこと」

その道標にはひそかにそう刻まれていることでしょう。

ディアスポラの抒情。

それは、この非情な非対称世界に生きる「ディアスポラ」の、自身を囲い込み呪縛するこの世のあらゆる主義や思想や理念や体制や強者の言葉を越えて「また別の故郷(=新たな世界)」へと向かう「抒情」です。

それは、人間を一定の枠の中に囲い込むあらゆるものよりも、(言うまでもなく、国家よりも、民族よりも)、もっとずっと繊細でかすかで恥を知る声であると同時に、もっとずっと大きくて遥かな精神を宿しているのです。

※ 講演後にドイツ語詩に精通する碩学の方に、リルケの初期詩集の中の次のような一節を教えていただいた。

「日常の中に滅びた憐れな言葉、/目立たぬ言葉を私は愛する。」

まるで尹東柱そのもののようだという言葉と共に。